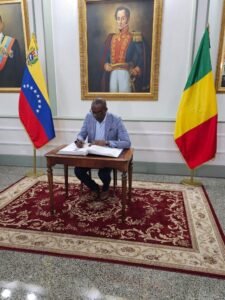

Le Premier ministre, le général Abdoulaye MAÏGA, invité de l’émission Mali Kura Taasira 3, évasif, s’est prononcé sur l’actualité et des sujets d’intérêt national de notre pays. Alors que les Maliens attendaient des réponses certaines, le chef du gouvernement s’est contenté d’être vague.

Plusieurs fois, il se dit se méfier de donner un calendrier sur la nouvelle Charte des partis politiques, tout en affirmant que le gouvernement n’avait pas la volonté de porter un coup au multipartisme après avoir dissout les partis politiques. Quant à la non-tenue des élections justifiée par le contexte d’insécurité, il y a un contraste avec le discours officiel : la montée en puissance des Forces armées maliennes (FAMA) contrôlant l’entièreté du territoire national. De même, le général Abdoulaye MAÏGA approuve une application sélective des recommandations des ANR, du DIM…

Le chef du gouvernement était l’invité de l’émission Mali Kura Taasira 3e édition diffusée ce samedi 2 août sur la chaîne nationale. Une tribune de communication pour présenter le bilan et les perspectives du gouvernement. Lors de cet exercice, le Premier ministre a évoqué la non-tenue des élections, la dissolution des partis politiques, la durée de la transition, la diplomatie au sein de l’Alliance des Etats du Sahel et bien d’autres sujets.

Pour la transition qui s’inscrit déjà dans un mandat indéterminé, la nouvelle charte de la transition adoptée par le Conseil national de transition (CNT) fait l’économie des élections « jusqu’à la pacification du pays », une décision qui ne fait pas l’unanimité dans le pays.

Justifiant cette décision controversée, le chef du gouvernement s’est réfugié d’abord dernière les conclusions des rencontres des forces vives de la nation qui soutiennent que l’organisation des élections n’est pas opportune, évoquant le contexte sécuritaire du pays.

« Donc, la question de la sécurisation est au cœur de ces conditions qui vont nous permettre d’organiser des élections présidentielles, qui mettront fin à la transition », a soutenu le Premier ministre, Abdoulaye MAÏGA, tout en ajoutant : « il n’y a aucune volonté pour nous de ne pas organiser les élections. De toute façon, il n’y a même pas d’alternative ».

Or, après un léger report des élections le 25 septembre 2023 pour des raisons techniques parce que les bases de données avaient été prises « en otage » par la société française Idemia, on n’est actuellement dans une phase d’incertitude. En clair : pas de perspective définie pour le retour à l’ordre constitutionnel par le Premier ministre qui s’arc-boute sur le contexte d’insécurité.

Mais cette posture soulève une contradiction alors que le discours officiel met constamment en avant la montée en puissance des Forces armées maliennes (FAMa), présentées comme ayant reconquis l’intégralité du territoire national. Si l’armée malienne a effectivement restauré l’autorité de l’État sur de vastes zones autrefois hors de contrôle, comment expliquer alors que cette sécurisation, pourtant revendiquée comme un succès, ne se traduise pas par un retour à la normalité politique ? En d’autres termes : si le territoire est sécurisé, qu’attend-on pour organiser les élections ?

Le contraste est encore plus palpable lorsqu’on se rappelle que la tragédie du bateau Tombouctou survenue le 7 septembre 2023, soit plus d’une semaine avant l’annonce du report des élections. Ce naufrage, qui a coûté la vie à des dizaines de civils, n’a été ni mentionné ni intégré parmi les causes officielles du report électoral. Maintenant, rappeler cette situation pour soutenir la non-tenue des élections est une fumisterie de la part du gouvernement pour ne pas honorer ses engagements.

Interrogé sur ce qui s’apparente à une violation de la Constitution de juillet 2023, laquelle garantit explicitement le pluralisme politique, le Premier ministre a tenu à rassurer les anciens partis politiques ainsi que les citoyens maliens, en disant : « ni le chef de l’État, ni le gouvernement » n’avaient voulu « porter un coup au multipartisme ». Or, ce coup a bel et bien été porté, et de manière frontale, en procédant à la dissolution pure et simple de l’ensemble des formations politiques, sans base légale claire ni décision juridictionnelle transparente.

Le paradoxe du discours du Premier ministre réside également dans cette tentative de justification après coup, qui reconnaît l’existence du multipartisme dans le texte fondamental du pays, au lieu de veiller à son respect, il justifie sa violation parce que ça a été décidé par les Assises nationales de la refondation. Une décision contestée par des anciens responsables politiques devant les juridictions de Bamako.

Alors que ces procédures sont en cours, le Premier ministre a indiqué qu’une nouvelle charte des partis politiques en cours de rédaction est censée reprendre les recommandations issues des concertations nationales. Mais à quand il faut s’attendre à la fin de cette charte ? Comme réponse à cette question, le Premier ministre reste évasif.

Pour lui, ce sera pour « bientôt » qui sonne ainsi comme une promesse vague, sans calendrier ni engagement ferme. Au même moment, les acteurs politiques sont maintenus en marge de la vie nationale sans qu’aucune procédure de reconstitution du paysage politique ne soit entamée. En somme, aucune perspective concrète n’a été avancée sur l’élaboration d’une nouvelle charte des partis ou la réhabilitation du jeu politique pluraliste.

L’application sélective des résolutions des forces vives

Lors de cette émission, le Premier ministre, le général Abdoulaye MAÏGA, invoque systématiquement les conclusions des Assises nationales de la refondation (ANR), le dialogue inter-Maliens et autres rencontres des forces vives de la nation pour justifier des décisions politiques. Parmi les mesures les plus controversées, la dissolution des partis politiques, l’audit des formations politiques, la révision de la charte de la transition, ont été défendues comme conformes à la volonté populaire exprimée lors de ces concertations nationales.

Cependant, à y regarder de plus près, cette référence constante qui avec les résolutions des forces vives semble marquée par une application sélective, voire instrumentalisée, des recommandations issues de ces assises.

Le Premier ministre n’a de cesse rappeler que les décisions du gouvernement s’inscrivent dans l’esprit des ANR. Or, parmi les résolutions phares de ces assises figure une limitation claire de la taille du gouvernement à 25 ministres. Une mesure motivée par un souci de rationalisation de l’action publique, de réduction du train de vie de l’État, et d’efficacité administrative.

Pourtant, depuis 2021, cette résolution n’a jamais été respectée. Le gouvernement actuel compte 28 membres, soit trois de plus que le seuil recommandé. Cette entorse à un principe pourtant érigé en norme par les autorités elles-mêmes témoigne d’une lecture à géométrie variable des résolutions issues des concertations nationales.

Autrement dit, les mesures contraignantes pour les partis politiques sont appliquées avec rigueur, tandis que celles qui exigent des efforts ou des sacrifices de la part de l’exécutif sont allègrement ignorées. Cette contradiction alimente un sentiment croissant d’injustice dans la gestion de la transition. Car si l’on accorde autant de crédit aux conclusions des Assises, alors les autorités de la transition doivent commencer par se les appliquer. En ce sens, la réduction du gouvernement à 25 membres n’est pas une faveur à concéder : c’est une exigence populaire formulée, validée et documentée, que l’exécutif refuse cependant d’honorer.

Quid de la lutte contre la corruption ? Alors que la lutte contre la corruption constitue l’un des piliers essentiels des Assises nationales de la refondation (ANR) et que le président de la transition s’en réclame, force est de constater que la mise en œuvre effective de cette volonté reste largement en deçà des attentes.

En effet, conformément à la loi, les membres du gouvernement doivent déclarer leurs biens devant la Cour suprême. Une obligation pourtant prévue par la loi, et conçue comme un gage de transparence et de moralisation de la vie publique. Sauf que la transition, qui fait de l’avis des forces vives sa boussole, nage à contre-courant des mesures préventives contre la corruption. Selon le rapport de 2023 de l’Office central de lutte contre l’enrichissement illicite (OCLEI), seuls 5 membres du gouvernement à l’époque ont satisfait à l’obligation légale de déclaration de biens auprès de la Cour suprême.

Face à cette violation, aucun message fort n’a été envoyé par les plus hautes autorités de la transition. Ni le président de la transition ni le Premier ministre, censés incarner l’exemplarité dans le respect des textes, n’ont jugé utile de sommer les ministres réfractaires à se conformer à la loi. Ce silence vaut caution.

Encore, c’est la preuve que le gouvernement fait une application de textes et de recommandations, selon son bon vouloir. Il agit avec rigueur quand elles concernent les partis politiques, mais avec une complaisance quand il s’agit de son propre fonctionnement.

PAR SIKOU BAH

Source : Info Matin

Lire l’article original ici.